小米、华为等企业纷纷更名,引发业界关注,此举是否意味着之前全民智驾热潮即将降温?目前尚无法确定,这些企业改名的背后可能涉及到战略调整、品牌定位等多方面因素,随着市场竞争的加剧和技术发展的不断推进,全民智驾领域的发展前景仍然值得期待,这些企业的更名也可能预示着行业格局的变化,值得进一步关注。

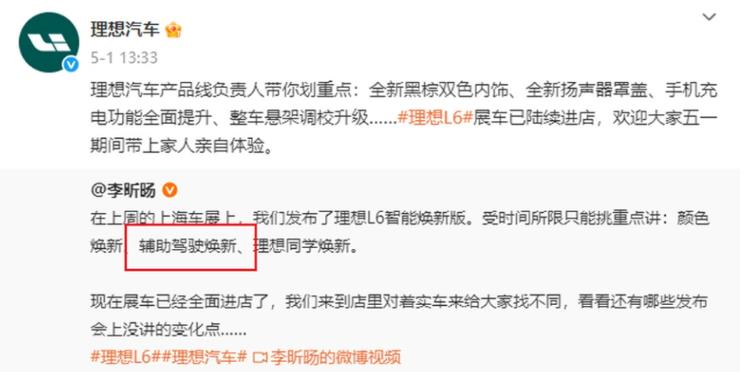

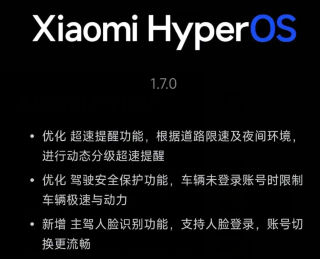

日前,小米汽车官方悄然更新了自家的宣传物料,将以往的“小米智驾”术语,更为谨慎地改为了“小米辅助驾驶”。“小米智驾 Pro”更名为“小米辅助驾驶 Pro”,“小米智驾 Max”则更名为“小米端到端辅助驾驶”,小米汽车对“代客泊车”功能的介绍也进行了调整,现在被称为“代客泊车辅助”。 这不仅是小米汽车一家在行动,其他车企也在跟进,华为汽车在最新的宣传视频里,用“智能辅助驾驶”替代了之前的“智驾”表述,比亚迪将原有的“天神之眼”智能驾驶系统更名为更加中性的“驾驶辅助系统”,特斯拉也将FSD(Full Self-Driving)的中文名称从“完全自动驾驶”更改为“智能辅助驾驶”。 在造车新势力中,理想汽车产品线负责人李昕旸在介绍理想L6智能焕新版时,特别强调了“辅助驾驶焕新”,记者实地探访线下门店发现,包括理想、蔚来、阿维塔、小鹏等在内的多家车企已经在产品介绍中显著降低了对智能驾驶功能的夸大宣传,小鹏汽车甚至在销售端淡化了城市NOA(自动导航辅助驾驶)的具体使用范围。 这一改名情况与之前车企动辄以智驾自夸形成鲜明对比,曾经有一段时间,车企但凡召开发布会,必然大肆宣传自家的智驾技术,似乎没有提及高阶智驾就难以吸引眼球。 这种对智驾的降温正是时候,此前,车企对智驾功能的过度宣传导致网络上充斥着许多关于高速路上脱离方向盘的视频,甚至有的车企高管炫耀“全程零接管”、“智驾如老司机”,但实际上,目前市场上的所有智能辅助驾驶功能都处于L2级别,驾驶员仍是车辆安全的最终责任人,而非所谓的智能系统。 在车企强烈渲染的智驾氛围中,消费者对于车企的智驾能力产生了过分的信任,导致了许多本不该发生的事故,尤其是一些车辆在道路上因信任智驾而放手,导致追尾或撞护栏的事故时有发生,甚至有些造成了车毁人亡的惨剧。 还有车友反映在使用某车企的自动泊车功能时,因车辆未能识别车后的树木而直接撞了上去,造成严重损失,但车企以此事故发生在弱光环境下来推卸责任,引发了公众的质疑。 正因如此,工业和信息化部装备工业一司在四月份中旬组织召开了智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会,会议强调,车企需明确系统功能边界和安全响应措施,禁止夸大和虚假宣传,切实承担生产一致性和质量安全主体责任,提升智能网联汽车产品的安全水平。 当前,对智驾概念的降温十分必要,这能让车企摆脱口水战,真正专注于提升汽车技术实力,推动新能源汽车行业的良性发展,消费者也需要保持清醒,理性看待智能驾驶的功能与局限,确保自身安全。