小资车企品牌面临滤镜破碎的挑战,smart品牌也面临未来发展困境,面对市场竞争和消费者需求的不断变化,smart需要审视自身定位,重新思考品牌发展战略,寻找新的突破点,以实现可持续发展,smart需要在创新、品质和服务等方面不断提升自身实力,以适应市场的变化并赢得消费者的信任和支持。

在2025年的新能源小型车市场中,比亚迪海鸥、五菱缤果和吉利星愿凭借性价比、智能化和精准定位形成了“三足鼎立”的格局,曾经备受瞩目的smart品牌,却在这场狂欢中失声,其中国市场销量在短短几年间从昔日的繁荣跌入低谷,昔日的“小资宠儿”光环已然荡然无存。

Smart品牌的兴衰史堪称小众品牌转型失败的典型样本,自1998年戴姆勒与斯沃琪联合推出Smart品牌以来,它以两门微型车Fortwo风靡欧洲,成为都市精英的时尚配饰,在吉利收购smart 50%股权后,品牌开始全面电动化转型,试图以“新奢电动”定位抢占高端市场,这一转型却陷入“高开低走”的困境。

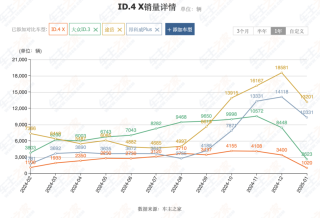

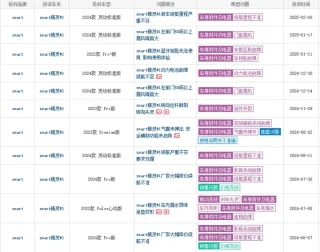

Smart品牌推出的电动小型车精灵#1、#3和#5并未能在市场中获得预期的成功,精灵#1虽然宣称“重新定义都市纯电”,但其高价策略并未得到消费者的认可,精灵#3因续航虚标、车机卡顿等问题市场反响平平,而精灵#5虽然标榜高科技配置,但消费者并不买账,smart的“中欧双核战略”也未能如愿实现市场扩张,反而陷入两头不靠的尴尬境地。

Smart品牌在中国市场的困境有其深层次的原因,首先是定位迷失,盲目追求大而全,背离了品牌基因,其次是质量信任危机,续航问题、智能配置问题频发,导致消费者信心丧失,再者是渠道萎缩和经销商退网潮,进一步加剧用户购车顾虑,最后是内部动荡和方向摇摆,战略重心模糊加剧内耗,导致品牌陷入困境。

展望未来,smart品牌面临着巨大的挑战,虽然品牌宣称将拓展超10个新市场,但个人看来,其全球化战略更像一场“数据游戏”,面临着诸多未知的风险和挑战,在欧洲市场,smart面临Stellantis、大众的围剿;在中国市场,其竞争对手也在不断增加,生存空间被进一步压缩,smart的资金链亦承压严重,恐怕难以支撑其长期发展。

smart品牌的溃败是一场“精致谎言”的终结,作为一个小众品牌,smart在电动化转型过程中未能找准自己的定位,忽视用户真实需求,导致情怀与设计不足以支撑溢价,在新能源时代,唯有技术、成本与用户价值的铁三角方能定义生存法则,对于smart来说,如何重新找回自己的定位、提升产品质量、优化渠道布局以及加强内部管理将是其走出困境的关键。